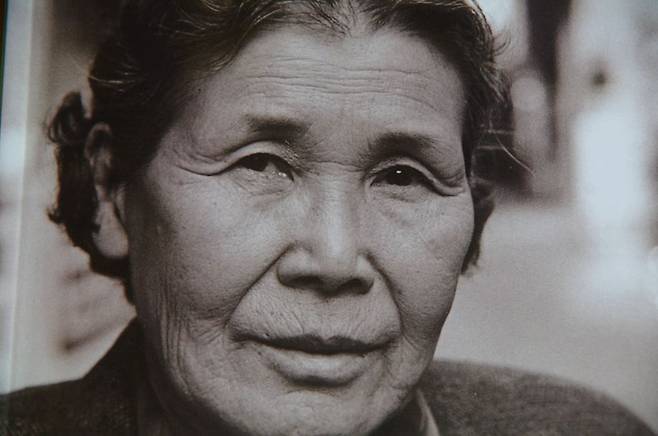

1997년 어느 위안부 할머니의 죽음

1922년생 김학순의 아버지는 독립운동가였다.

어린 그녀는 아버지를 따라 북만주에서 간도까지 드넓은 만주 땅을 헤매고 다녔다. 아버지가 돌아간 뒤에야 어머니와 함께 평양에 정착했지만 고생문은 오히려 그때부터 본격적으로 열렸다.

1939년 열일곱 살의 나이로 일본군에게 끌려가, 중국 각가현이라는 곳에서 이른바 위안부 생활을 하게 된 것이다. 그 형편이 어떠하였는지는 구구히 말할 것이 없이, 그녀의 격정적인 회고를 가져오는 것이 나을 것 같다.

“여자란 것은 언제나 생리가 있는데 그때도 가리지 않아요 그 사람들은. 생리고 뭣이고가 없어요. 무슨 짐짝 끌어가듯 자기네 맘대로 쓰고 싶으면 쓰고 고장이 나서 말하자면 병이 나든가 하면 버려 버려. 죽여 버리고......

말이 열일곱 살이지 만(열일곱)이 넘은 것도 아니고 열여섯 살 조금 넘은 걸 끌고 가서 강제로 울면서 안 당하려고 막 쫓아나오면 안 놔줘요 붙잡고 안 놔줘요. 그래서 할 수 없이 울면서 당해요.”

그녀는 일본 관헌이나 군대에 의해 끌려가거나 돈 몇 푼에 팔려갔거나 입 하나 덜자고 내팽개쳐져서 일본군들의 성욕을 충족시키는 위안소에 처박혀야 했던 수많은 위안부 중 하나였다.

일이십 명도 아니고 수천 단위의 위안부들이 있었다. 이들은 전쟁 이후 해방된 나라로 돌아왔지만 그들의 존재를 밝히고 그 피해를 위로한 정권은 남과 북을 통틀어서도 없었다. 자신의 피해 사실을 폭로하는 이도 없었다. 수천 명의 과거가 꽁꽁 숨어 버린 이유 중 하나는 김학순의 삶의 궤적에 드러나 있다.

그녀는 몇 달 동안 일본군 위안소라는 이름의 지옥에 있다가 조선인 상인의 도움으로 탈출한다. 이윽고 그 조선 상인과 결혼해서 행복한 삶을 꾸리는가 했지만 그녀는 다른 사람도 아닌 남편에게서도 끊임없이 그 지옥을 상기 당한다. 남편은 술만 취하면 그녀를 윽박지르고 학대했다.

“너는 위안소 출신이지. 더러운 년.”

옛날 병자호란 때 적군에게 끌려갔다 왔다는 이유만으로 절개를 더럽혔다며 상종을 하지 않던 비겁한 수컷들의 DNA는 시대와 세월을 넘어 유구했고 김학순과 비슷한 처지의 많은 여성들이 한평생 벙어리로 살거나 천덕꾸러기로 수모를 감당해야 했다.

그 분위기에서 “나는 위안부였다”고 말하는 것은 불가능한 일이었다. 전쟁을 전후하여 남편과 딸을 잃고 하나 있던 아들마저 어려서 물에 빠져 죽은 후 온갖 신산을 다 겪으며 혼자 세상을 살아낸 김학순도 지옥 같은 과거를 꼬깃꼬깃 접어 가슴에 묻어 두고 있었다. 나이 들어 죽으면 그녀와 함께 재로 변할 판이었다. 다른 모든 위안부들의 사연과 같이.

그런데 1990년 6월의 어느 날, 옹매듭이 지어져 있던 그녀 가슴의 봉인이 찢겨 나가는 일이 벌어진다. 고단한 몸으로 응시하던 TV 화면에서 일본 정부가 “일본군은 군대위안부 문제에 관여하지 않았다”고 발표를 들은 것이다. 그때 그녀는 눈앞이 하얗게 되는 분노에 휩싸인다.

“그렇잖아도 언젠가 이 말을 한번 해볼까... 마음 속으로 밤낮 가지고 있는데 그런 말이 지나가는 것을 들으니까 정말 기가 막혀서 그 자리에서 펑펑 울었어요. 혼자서 이럴 수가 있느냐. 왜 우리는 지나간 일을 이렇게도 모르고 사냐 답답하다. 살아 있는 내가 증인이 있는데 세상에 그런 일이 없었다 하고 말을 하니까....

일본놈의 새끼가, 군인 새끼가 이렇게 당했던 사람을 몰라요. 일본 정부에서는 없대요. 없대요. 기가 막혀서 말이 안 나와요!”

마침내 1991년 8월 14일 광복 46주년을 하루 앞두고 그녀는 정신대문제대책협의회 사무실을 찾아갔다. 국내 거주자로서는 최초로 일본군 위안부의 실상을 실명으로 증언해, 위안부를 끌어간 사실이 없다는 일본의 주장을 반박하며 일본군의 만행을 고발했다.

그녀가 TV에 등장해 피맺힌 과거를 털어놓는 동안 전국 곳곳의 수많은 사람들이 함께 무너져 내렸다. 문필기 할머니도 그 중 한 사람이었다.

“맨 처음 김학순.... 어느 날 저녁에 텔레비전을 본께네 막 우는 거야. 나도 앉아서 막 울었어. 거기서 우는 것을 본께네 왜 그렇게 눈물이 나던지. 얼마나 같이 우는데 가만히 난중에 들으께네 노 대통령이 6월 25일까지 신고를.... 신고를 하라 카더라고.”

김학순 할머니가 토해놓은 증언들은 화석이 되어 가던 뭇 피해자들의 과거에 생명력을 불어넣었다. 이제 위안부는, 일본군 성노예는 정처 없는 전설이 아니었다. 증명할 수 없는 명제가 아니었다. 글귀 몇 자로 역사 교과서에 남을 파편적인 사실이 아니게 된 것이다.

김학순 할머니는 일본 민간 단체에서 주는 ‘위로금’도 거절했다. 김학순 할머니가 요구한 것은 일본 정부의 사과와 배상이었다.

“우리 정부가 임대아파트도 주고 돈도 주는데 내가 돈이 무슨 필요가 있겠습니까.”

그녀는 자신의 위안부 경력을 밝힌 것을 단 한 번 후회한 적이 있다고 하는데, 그것은 형편이 어려운 할머니들이 일본 민간의 위로금을 받으려는 움직임을 보였을 때라고 한다. 김학순 할머니는 말했다.

“더러운 돈 몇 푼으로 역사를 가릴 수는 없다.”

1997년 12월 16일 김학순 할머니는 평생 모은 돈 1700만 원을 ‘자신보다 더 불우한’ 이웃들에게 써 달라는 유언을 남기고 세상을 떠났다.

지금까지도 ‘자발적 매춘’이니 ‘북한의 스파이들’이니 ‘보상금에 눈 먼 사기꾼들’이니 하면서 위안부들을 모독하고 있는 일본인들의 허당을 입증하고, 그 뺨을 모질게 때린 한 할머니의 고귀한 죽음이었다.

이 글은 외부 필진 산하의 오역 님의 기고 글입니다.

원문: http://www.ziksir.com/ziksir/view/1273