예술 작품엔 왜 '무제'가 많을까?

조회수 2020. 3. 24. 18:00 수정

(제목없음)

예술가의 고민 속에 탄생한 작품들

각기 다른 모습을 한 작품들은 때로 ‘Untitled’, ‘무제’처럼 제목이 없는 경우가 있습니다.

각기 다른 모습을 한 작품들은 때로 ‘Untitled’, ‘무제’처럼 제목이 없는 경우가 있습니다.

실제로 이름 없는 작품은 흔합니다.

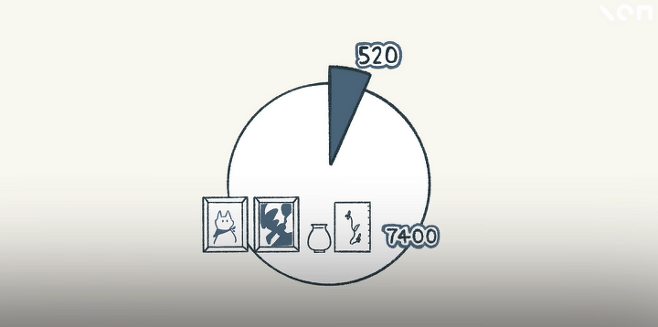

국립현대미술관에 따르면 7400여 소장품 중, ‘무제’인 작품이 무려 520점.

국립현대미술관에 따르면 7400여 소장품 중, ‘무제’인 작품이 무려 520점.

작품 번호 같이 별 내용 없는 제목을 포함하면 열 점 중 한점 꼴이라고 하죠.

한 심리 연구에선 작품의 제목이 ‘무제’인 경우, 관객이 덜 집중하고 또 의미 해석을 어려워한다는 결과가 있었는데요.

예술가들은 왜,

자신의 아름다운 작품에

제목을 붙이지 않는 걸까요?

사실 18세기 이전만 하더라도 오히려 ‘작품 제목’이 흔하지 않았습니다.

18세기 이전에는 미술관이나 미술시장이 잘 발달하지 않았는데요.

18세기 이전에는 미술관이나 미술시장이 잘 발달하지 않았는데요.

때문에 작품 대부분은 성당이나 후원자의 저택에 머물러 있었죠.

이 시기의 작품들은 특별한 이유가 없다면, 다른 곳으로 옮겨질 일이 없었고 한 공간에 지속적으로 머물렀습니다.

“그곳에 있는, 그 작품”하면 대부분 알아들었기 때문에 별달리 이름은 필요하지 않았죠.

이 시기의 작품들은 특별한 이유가 없다면, 다른 곳으로 옮겨질 일이 없었고 한 공간에 지속적으로 머물렀습니다.

“그곳에 있는, 그 작품”하면 대부분 알아들었기 때문에 별달리 이름은 필요하지 않았죠.

후원자의 요청에 의해 만들어진 작품의 경우, 완성 이전에 예술가와 후원가 사이 충분한 논의가 있기 마련이었습니다.

서로가 작품의 의미를 이해하기 때문에 별도로 명칭이 있을 필요는 없었죠.

서로가 작품의 의미를 이해하기 때문에 별도로 명칭이 있을 필요는 없었죠.

이미지를 불러올 수 없습니다.

뿐만 아니라 공공에 공개된 작품이라 하더라도 이 시기엔 대부분 신화나 역사같이 친숙한 소재들을 그렸는데요.

같은 사건이나 이야기로 다른 예술가들이 작품을 다시 그리는 게 흔했기 때문에 신화나 역사적 사건을 제목으로 붙이는 것도 큰 의미가 없었죠.

관객들이 이미지만 봐도 내용을 다 알 수 있었기 때문입니다.

같은 사건이나 이야기로 다른 예술가들이 작품을 다시 그리는 게 흔했기 때문에 신화나 역사적 사건을 제목으로 붙이는 것도 큰 의미가 없었죠.

관객들이 이미지만 봐도 내용을 다 알 수 있었기 때문입니다.

18세기 들어서면서는 작품에 이름이 필요하게 됐는데요.

바로 '실용성' 때문이었죠.

18세기 전쟁이 많아지고 시장이 발달하면서 유럽에는 전리품을 비롯한 작품들이 많아졌습니다.

이를 보관하거나 거래하기 위해 다양한 기관이 생겨났는데요.

루브르 같은 미술관도 생겨나고, 소더비, 크리스티 같은 경매장도 생겨났죠.

바로 '실용성' 때문이었죠.

18세기 전쟁이 많아지고 시장이 발달하면서 유럽에는 전리품을 비롯한 작품들이 많아졌습니다.

이를 보관하거나 거래하기 위해 다양한 기관이 생겨났는데요.

루브르 같은 미술관도 생겨나고, 소더비, 크리스티 같은 경매장도 생겨났죠.

순회 전시와 거래를 통해 작품이 순환될수록 작품이름에 대한 필요성은 증가했습니다.

변화하는 환경과 다양한 문화적 맥락 속에서 입으로만 정보를 전달하기엔 역부족이었고, 작품의미를 일관되게 전달해야 했기 때문이죠.

때문에 미술시장의 필요에 따라 작품의 라벨링과 분류가 시작됐습니다.

변화하는 환경과 다양한 문화적 맥락 속에서 입으로만 정보를 전달하기엔 역부족이었고, 작품의미를 일관되게 전달해야 했기 때문이죠.

때문에 미술시장의 필요에 따라 작품의 라벨링과 분류가 시작됐습니다.

이 시기 살롱이나 그룹 전시에 출품하는 작가들은 작품 이름을 적어야만 했습니다.

또 18세기 이전에 만들어진 작품들에 이름이 붙여지기도 했죠.

하지만 시장의 필요와 실용성에 입각해 만들어진 제목 붙이기 관습은 반대로 예술가의 의도를 망칠 수 있었습니다.

특히나 예술가가 열린 결말로 작품을 전달하고자 할 때 그 문제는 커졌죠.

또 18세기 이전에 만들어진 작품들에 이름이 붙여지기도 했죠.

하지만 시장의 필요와 실용성에 입각해 만들어진 제목 붙이기 관습은 반대로 예술가의 의도를 망칠 수 있었습니다.

특히나 예술가가 열린 결말로 작품을 전달하고자 할 때 그 문제는 커졌죠.

18세기를 지나 19-20세기로 넘어오면서는 작가의 의도가 중요해지기 시작합니다.

특히나 추상회화의 발전은 작품 제목의 역사에 큰 영향을 끼쳤는데요.

단순히 어떤 대상을 재현하는 예술에서 벗어나기 시작하면서 관람객의 상상을 극대화하기 위해 제목이 생략되기 시작했죠.

특히나 추상회화의 발전은 작품 제목의 역사에 큰 영향을 끼쳤는데요.

단순히 어떤 대상을 재현하는 예술에서 벗어나기 시작하면서 관람객의 상상을 극대화하기 위해 제목이 생략되기 시작했죠.

작품을 통해 시각적 단서만을 던지고 싶은 예술가들은 언어적인 영역에서 작품이 분리되길 원했는데요.

추상회화작가 클리포드 스틸은 작품 제목을 거부하며 “목격자들을 돕거나 방해하기 위한 어떠한 암시도 원치 않는다”말했습니다.

그러면서 자신의 작품을 로르샤흐 테스트에 비유했는데요.

추상회화작가 클리포드 스틸은 작품 제목을 거부하며 “목격자들을 돕거나 방해하기 위한 어떠한 암시도 원치 않는다”말했습니다.

그러면서 자신의 작품을 로르샤흐 테스트에 비유했는데요.

로르샤흐 검사는 심리 검사의 일종으로, 어떤 모호한 형상을 보고 사람들이 해석해내는 방식을 통해 그 사람의 성격을 파악하는 기법을 말합니다.

클리포드 스틸은 로르샤흐 검사처럼 자신의 작품을 보면서 사람들이 자신만의 영혼이 어떤 상태에 있는지 돌아보길 바란다고 말했습니다.

현대의 많은 예술가들도 대부분 비슷한 의도로 작품의 제목 붙이기를 거부합니다.

클리포드 스틸은 로르샤흐 검사처럼 자신의 작품을 보면서 사람들이 자신만의 영혼이 어떤 상태에 있는지 돌아보길 바란다고 말했습니다.

현대의 많은 예술가들도 대부분 비슷한 의도로 작품의 제목 붙이기를 거부합니다.

하지만 현대 예술에 있어 무제는 그 자체로 제목이 되기도 하죠.

국립현대미술관은 2015년 무제전을 진행했는데요.

왜 ‘무제’라고 했는지 작가들에게 물었습니다.

국립현대미술관은 2015년 무제전을 진행했는데요.

왜 ‘무제’라고 했는지 작가들에게 물었습니다.

조각가 엄태정은 ‘하고 싶은 말이 많아서’라고 말했고,

화가 이반은 ‘과거에는 특정 이름을 붙이면 안기부에 끌려가기도 했다면서 무제는 저항의 일환이기도 했다’ 말했습니다.

이처럼 ‘무제’라는 제목은 그 자체로 또다른 의미를 지니기도 하는데요.

화가 이반은 ‘과거에는 특정 이름을 붙이면 안기부에 끌려가기도 했다면서 무제는 저항의 일환이기도 했다’ 말했습니다.

이처럼 ‘무제’라는 제목은 그 자체로 또다른 의미를 지니기도 하는데요.

파블로 피카소는 ‘작품 제목과 관해서 자신이 할 수 있는 것은 아무 것도 없다’고 말했습니다.

작품에 매겨지는 이름에 대해서는 예술가 본인이 관여할 수 없다는 뜻인데요.

그러면서 화가에겐 오직 한가지 언어만이 있다고 말했죠.

작품에 매겨지는 이름에 대해서는 예술가 본인이 관여할 수 없다는 뜻인데요.

그러면서 화가에겐 오직 한가지 언어만이 있다고 말했죠.

더 다양한 의미를 전하기 위해 이름이 지워진 작품들.

이름 없는 작품들은 우리에게 어떤 말을 건내고 있을까요?

이름 없는 작품들은 우리에게 어떤 말을 건내고 있을까요?

이 콘텐츠에 대해 어떻게 생각하시나요?