댓글러의 정체

“인터넷에서는 누구도 당신이 개라는 걸 모른다(On the Internet, nobody knows you’re a dog).” 1993년 6월 5일자 <뉴요커>에 실린 카투니스트 피터 스타이너의 유명한 만평에 붙은 캡션이다. 카툰 속 컴퓨터 앞 의자에 앉은 개는 바닥에 앉은 개에게 충고한다. 개들은 새로운 세계를 탐험하고 싶은 초롱초롱한 눈빛을 하고 있다. 단지 개라는 이유로 자신들에게 허락되지 않았던 세상에 발을 들일 수 있다는 기쁨을 만끽하고 있는 것이다. 요즘 이 문장은 ‘인터넷에는 개에 비교될 만큼 망나니 같은 자들이 많다’는 뜻으로 곧잘 인용되지만, 1990년대, 즉 20세기에는 그렇지 않았다. 인터넷의 익명성은 곧 해방이며, 어쩌면 새로운 로맨스를 향한 가능성이기도 했다. 1998년 영화 <유브 갓 메일>에서 대형 체인서점 사장 조(톰 행크스)와 작은 동네 서점 주인 캐슬린(멕 라이언)은 서로가 경쟁자라는 사실을 모른 채 익명으로 메일을 주고받으며 좋은 감정을 키워나간다. 비슷한 시기에 나온 한국 영화 <접속>도 비슷하다. PC통신을 소재로 삼고 있긴 하지만, 익명성이 열어주는 새로운 만남의 가능성에 대한 긍정적 기대가 한껏 부풀어올랐던 시절이다.

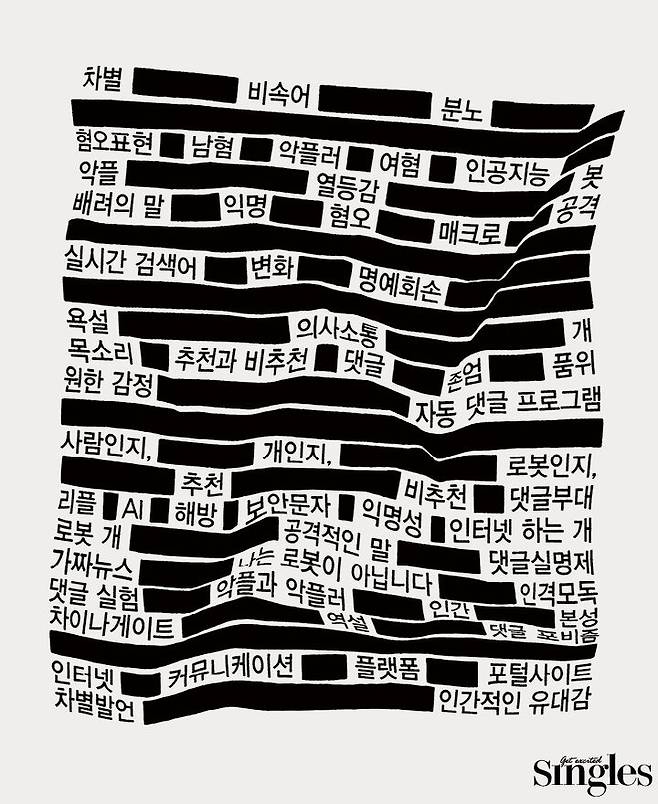

그러나 2020년, 이제 인터넷의 익명성은 더 이상 해방이 아닌 위험한 무기가 됐다. 그 결과 우리는 스스로가 로봇이 아니라고 밝혀야 하는 세상에 살고 있다. 읽기 어렵게 되어 있는 숫자나 글자 등 보안문자를 입력한 후 ‘나는 로봇이 아닙니다’라는 확인란에 클릭해본 경험이 있을 것이다. 평소 거의 신경 쓰지 않았을 텐데, 잘 생각해보자. 정말이지 이상하지 않은가? 내가 인터넷 하는 개가 아닌 것처럼, 내가 로봇이 아닌 것도 그냥 당연한 일일 텐데, 왜 이런 걸 만들어서 괜히 사람 불편하게 하는 걸까? 그놈의 공인인증서 때문인가? 꼭 그렇지만은 않다. 인터넷 사용을 불편하게 하는 한국의 맥락과는 별개로, 실제로 인터넷에는 수많은 로봇들이 돌아다니고 있기 때문이다. 줄여서 ‘봇’이라고도 하고, 맥락에 따라 ‘매크로’라 부르기도 하는 그 로봇들은 무쇠 팔, 무쇠 다리가 아니라 프로그래밍 언어로 이루어져 있다. 인터넷에 올라온 자료를 수집하기도 하고, 새로운 게시물이 올라왔는지 확인하기도 하며, 0시 0분 정각에 맞춰 내가 원하는 콘서트 티켓을 예매하기도 하고, 때로는 다른 웹사이트에 계속 접속하여 서버를 다운시키기도 하며, 물론 악플도 달고 있다. 소설가 장강명의 <댓글부대>를 잠깐 펼쳐보자. “팀-알렙은 해당 학교 홈페이지와 그 학교가 있는 교육청 사이트를 쑥대밭으로 만들었다. 그 학교에 다니는 교직원의 개인 홈페이지들, SNS 계정들, 교직원의 자녀 홈페이지까지 공격했다. 몇 가지 샘플 문장을 정해놓고, 자동 댓글 프로그램을 이용해 매일 수천 개씩 댓글을 달았다.” 물론 픽션이지만 장강명은 충실한 취재와 사실관계 확인 후 소설을 쓰는 것으로 잘 알려져 있으니만큼 ‘댓글부대’들의 활동 방식을 대략 짐작해볼 수는 있을 것이다. 실제로 최근에는 어떤 유명 입시학원 강사가 자신의 경쟁자를 모함하기 위해 필리핀에서 댓글부대를 운영하다 발각되기도 했다. 기술의 발전과 더불어, 그리고 20세기의 낙관적 전망과 달리 전혀 달라지지 않는 인간의 본성으로 인해, 우리는 꼭 선량할 것이라고 장담할 수 없는 수많은 로봇들과 인터넷에서 부대끼며 살아가게 된 것이다. 그러니 ‘악플’과 ‘악플러’에 대한 발상의 전환이 필요하다.

악플러는 대체 어떤 사람일까? 얼마나 삐뚤어졌으면, 질투심이 많으면, 열등감과 원한 감정에 사로잡혀 있으면 저런 소리를 하고 다니는 걸까? 이런 식으로 생각하면 지는 것이다. 그 악플러가 사람인지, 개인지, 로봇인지, 우리는 모른다. 한국 포털 사이트에서 댓글을 달고 추천과 비추천 버튼을 누르는 누군가가 설령 사람이라 해도 꼭 한국인인지 장담할 수는 없는 것과 마찬가지다. 인공지능, AI가 발달하면 발달할수록 점점 더, 사람이 직접 쓰는 리플과 기계가 만들어내는 리플의 경계는 희미해질 것이다. 심지어 AI는 인간의 목소리와 말투까지 연출한다. 2018년 구글은 자신들이 만든 AI 소프트웨어가 스마트폰 주인을 대신해 전화를 걸고 헤어숍을 예약하는 모습을 시연한 바 있다. 물론 상대방은 알아채지 못했다. 인류는 수십만 년간 목소리를 내어 소통해왔다. 그 속에 담긴 감정 및 뉘앙스에 민감하다. 그래도 AI에 속는다. 한두 문장, 아니 단어 수준에서 달리는 댓글 뒤에 꼭 사람이 있으리라고 장담할 수 있는 근거는 이제 어디에도 없다.

어떻게 해야 할까? <유브 갓 메일>로 돌아가보자. 조의 대형 프랜차이즈 서점 때문에 캐슬린의 동네 서점은 서서히 손님을 빼앗겼고, 폐업했다. 하지만 캐슬린은 원망하지 않는다. 기술과 시장의 변화를 받아들이고 새로운 삶을 향해 나아간다. 그런 캐슬린이 감기에 걸리자 조가 병문안을 왔다. 캐슬린은 친절하게 맞이해준다. “당신이 나쁜 사람이라 해도 내가 당신에게 나쁜 사람이 될 이유는 없으니까요.” 조는 캐슬린의 품위 있는 대답에 매력을 느낀다. 캐슬린은 자신이 인터넷에서 알게 된 익명의 누군가에게 호감이 있다고 털어놓는다. 조는 그게 본인이라는 사실을 모른 채 충고한다. “내 생각인데, 그 사람을 만나요.” 화면 너머에 있는, 개인지 사람인지 개만도 못한 놈인지, 아니면 로봇인지 알 수 없는 누군가와 맞설 수 있는 해답도 바로 여기 있다. 스스로 존엄과 품위를 지켜나갈 것. 컴퓨터와 스마트폰의 화면 바깥의 만남을 갖고 인간적인 유대감을 공고히 할 것. 댓글부대들이 수준 낮은 로봇으로 사람 흉내를 낼 수 있는 이유는 간단하다. 우리가 많은 경우, 너무도 기계적으로, 마치 투견처럼 공격적인 말을 하고 있기 때문이다. 그런 건 현재의 기술로도 얼마든지 따라 할 수 있다. 반면 사려 깊은 배려의 말과 따스한 눈빛이 오가는 만남은 여전히 고귀하고 고유하며 값진 것이다. 바로 그런 것들이 우리를 인터넷 하는 개나 로봇이 아닌 사람으로 만들어주는 것 아닐까?